第5話 黒谷での修行

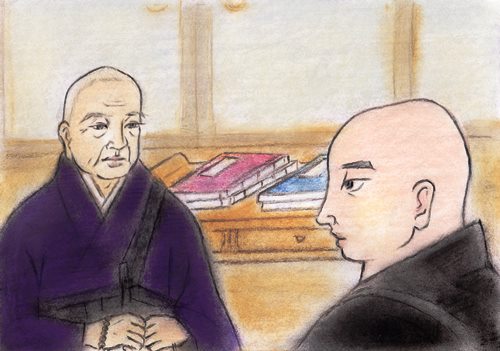

しかしこの頃の比叡山は治安が乱れ、心静かに勉強できるような環境ではありませんでした。また勢至丸も出世や名誉に全く興味をおぼえず、ただお釈迦様の教えを知りたい一心だったことでしょう。早くに家族をなくすという悲惨な経験をした青年には、もはや世俗の喧騒などには心動かされることがなかったのかもしれません。真剣に仏道を歩もうとした勢至丸は皇円阿闍梨のもとを離れ、比叡山の中でも一層山深い黒谷に隠遁して修行する慈眼房叡空の弟子となる決意をします。当時の比叡山で隠遁するということは、出世コースから離れるということを意味します。勢至丸にとって大切なことは、世間的な出世ではなく、宗教的な真理だったのです。きっと勢至丸は、自分のもとで修行に励むようにと諭す皇円阿闍梨を後にして、皇円阿闍梨のもとで天台三大部に関する研究を終えると、走るように叡空上人のもとに行き、黒谷に入り弟子となることを懇願したことでしょう。 『四十八巻伝』では、この時に勢至丸は師である叡空上人に対して初めて岡山時代の惨劇について涙ながらに語ったと書かれています。

そして叡空上人の弟子となり、名前も法然房源空と改めます。法然さま、十八歳の時のことでした。

比叡山での生活は寒気と湿気に満ちた過酷な環境の中で最低限の食事のみで過ごすという実に厳しいものでした。このような過酷な状況にもかかわらず、法然さまは師である叡空上人から教えを受け、両者は時には激しくぶつかり合い、時には共に坐禅や念仏の修行を行い、お釈迦様の覚りとは一体どのようなものであったか必死で探し求めました。やがて法然さまは二十歳を過ぎ、一人の修行僧として仏教の勉強と修行に精進する日が続きました。

比叡山黒谷の青龍寺で修行を続けた法然さまは、おそらく天台宗に伝わるさまざまな過酷な実践行を体験したことでしょう。未明から比叡山を駆け巡る回峰行、坐禅を組んだまま幾日も過ごす常坐三昧や、お念仏をとなえながら幾日も阿弥陀様の周りを歩む常行三昧、今でもこのような厳しい修行が比叡山で行われています。

厳しい実践行を毎日毎日休むことなく繰り返し行っても、修行が終った直後に少しは心が晴れやかになるかもしれませんが、すぐに色々な煩悩が湧き出てきます。たとえば「あれが欲しい、これが欲しい」、あるいは「ああしたい、こうしたい」としか考えられない感情です。特に仏教では修行者の心を最後まで悩ます煩悩は、傲慢な思いと、怠惰な思いであると言います。きっと法然さまも大きく揺れ動く自身の心と感情に、深く悩んだことでしょう。

日々、学問の研鑚とともに厳しい修行を続け、ひとすじに仏道を歩もうとした法然さまでしたが、学問と修行を通じて「一体、何がお釈迦様の覚りなのか?どうしたらお釈迦様の覚りを開くことができるのか?」と自問すればするほどに、ますます深く悩む日々が続きました。悩めば悩むほど修行に打ち込み、修行を積めば積むほどまったく消え去ることのない雑念や妄想に苦しむばかりの毎日を過ごしていたことでしょう。

第6話 南都への遊学

修行の途中で嵯峨の清凉寺で参籠してから南都に遊学していますが、この時のことを『四十八巻伝』巻第六では「上人聖道諸宗の教門にあきらかなりしかば、法相三論の碩徳、面々にその義解を感じ、天台華厳の明匠、一々にかの宏才をほむ。しかれどもなほ出離の道にわづらひて、身心やすからず、順次解脱の要路をしらんために、一切経を、ひらき見たまふこと五返なり。一代の教迹につきて、つらつら思惟したまふに、かれもかたく、これもかたし」と伝え、法然さまの強烈な絶望を生々しく表現しています。

そして、ついに法然さまは、「どう考えても、この私は三学を修行するような器をもった人間では有り得ない。戒といってもひとつとして守ることができないし、禅定といっても何一つとして満足に習得することもできない。ましてお釈迦様のように一切の迷いや苦しみから離れ、正しい智慧を獲得して覚りを開くようなことは不可能である」という結論に達しました。

これは決して修行を諦め、あるいは周囲を見渡して言った言葉ではなく、他の誰でもなく法然さま自身が、自らがお釈迦様と同じ覚りを求め続けながらも、ついにその境地には到り得なかったことを正直に述べた言葉でした。この言葉こそ、法然さまが本気で仏教に向き合い、そしてお釈迦様の覚りの本質を考え抜き、同時に「人はどこまでも人であり、生涯に渡って悩み苦しみ続けるものなのだ」という人間の本質を見て取ったことの証しでした。法然さまは「私も、そして他のすべての人々も、日々の生活で悩み苦しんでおり、お釈迦様のように覚ることは誰にもできないのだ」という自覚を得たことで、当時の仏教界全体に対して大きく戸惑ったかもしれません。